発足〜1960年代

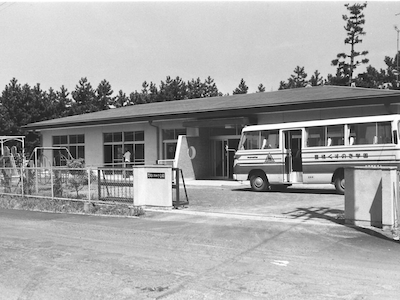

1958年 藤花荘敷地 運動場開拓(藤花荘)

1961年3月に11の児童施設により本会は発足しました。前年成立した精神薄弱者福祉法により成人施設の整備促進が始まり、従来まで家族のみが行っていた知的障害者の介助が施設福祉という形で開始されていきました。当時、知的障害者福祉の基本的考え方は①施設で保護することで家族負担を軽減②指導訓練での自立(更生)を図る、という2本立てからなり、措置制度という行政処分で執行されるものでした。当時の入所施設である精神薄弱者更生施設は児童入所施設退所後の受け皿という側面もありました。

1967年には、愛知県コロニーが創設され、療育と医療を一元的に提供する体制が行政主導で開始され、同時に心身障害研究の拠点となっていきました。一方で、障害のある方を同じ場所に集めて支援を行うことが地域福祉や障害者の地域生活との乖離であるという意見もありました。精神薄弱者更生施設には重度障害者への対応として処遇の実効性強化の名目で1968年から重度棟が併設されることになりました。

在宅の障害者に関しては、親たちからの声に応え1969年頃より共同作業所運動が始まり、特に愛知県では多くの作業所が開設されていきました。

福祉協会では、1962年「第1回東海地区職員研究大会」、翌1963年には「第1回全国職員研究大会」がいずれも名古屋市で開催され、愛知県は職員の専門性と支援の質向上を図る取組みでは先駆的役割を果たしました。協会の初代会長は鈴木修学、1963年より富永義彦、1967年より舟橋玉耀へと交代しました。

1967年には、愛知県コロニーが創設され、療育と医療を一元的に提供する体制が行政主導で開始され、同時に心身障害研究の拠点となっていきました。一方で、障害のある方を同じ場所に集めて支援を行うことが地域福祉や障害者の地域生活との乖離であるという意見もありました。精神薄弱者更生施設には重度障害者への対応として処遇の実効性強化の名目で1968年から重度棟が併設されることになりました。

在宅の障害者に関しては、親たちからの声に応え1969年頃より共同作業所運動が始まり、特に愛知県では多くの作業所が開設されていきました。

福祉協会では、1962年「第1回東海地区職員研究大会」、翌1963年には「第1回全国職員研究大会」がいずれも名古屋市で開催され、愛知県は職員の専門性と支援の質向上を図る取組みでは先駆的役割を果たしました。協会の初代会長は鈴木修学、1963年より富永義彦、1967年より舟橋玉耀へと交代しました。

1970年代

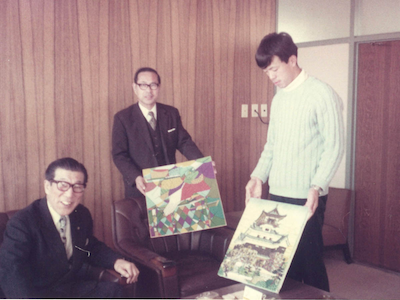

1972年 療育室 母子療育場面(さわらび園)

県内各所で授産施設が開設され、義務教育終了後の支援の場として広がっていきました。

愛知県は自動車産業を中心とした内職需要と結びつき、授産事業が発展していきました。

障害児支援に関しては、本会発足以前より主に学齢児を対象に学校教育を補完する目的で通園施設が開設していましたが、当時障害乳幼児の処遇の場がありませんでした。70年代に入って早期療育の声に応える幼児のための通園施設が相次いで開所し、これにより通園施設は幼児化へ向かうこととなりました。

1973年には愛知県知的障害者福祉連盟の前身である精神薄弱3団体懇談会(本会、名古屋手をつなぐ育成会、名古屋市特殊教育研究協議会)が発足しました。また、同年には本会を始めとした諸氏の強い働きかけにより愛知県・名古屋市が制度化することとなった「民間社会福祉施設運営費補助金制度」がスタートし、施設職員の処遇改善と施設建設への助成が進展しました。

1975年、本会の授産施設部会は、障害者理解の促進と作品の展示即売を行う「働く仲間の展示会」を開催し、マスコミの取材含め予想以上の反響を呼び、翌1976年から「ぼくらの展示会」と改名し協会全体行事として実施、これが1986年からの「愛護祭」に発展していきます。1974年に3施設でスタートした「ソフトボール大会」は1978年には9施設250名が参加する一大イベントに発展しました。

1979年は国際児童年で、名古屋市で作品展、映画、シンポジウムなどによる「ふれあいフェスティバル」を開催、豊橋会場も設けられました。また、この年から児童の完全就学化が実施となり養護学校建設が急ピッチで進みました。

1973年のオイルショックを機に、障害者施策は施設重視から在宅重視へ方針の転換がなされ、1976年には緊急一時保護事業が制度化されるなどしましたが、家庭による介護が優先されるべきという前提は変わらず、介護の社会化には至りませんでした。

愛知県は自動車産業を中心とした内職需要と結びつき、授産事業が発展していきました。

障害児支援に関しては、本会発足以前より主に学齢児を対象に学校教育を補完する目的で通園施設が開設していましたが、当時障害乳幼児の処遇の場がありませんでした。70年代に入って早期療育の声に応える幼児のための通園施設が相次いで開所し、これにより通園施設は幼児化へ向かうこととなりました。

1973年には愛知県知的障害者福祉連盟の前身である精神薄弱3団体懇談会(本会、名古屋手をつなぐ育成会、名古屋市特殊教育研究協議会)が発足しました。また、同年には本会を始めとした諸氏の強い働きかけにより愛知県・名古屋市が制度化することとなった「民間社会福祉施設運営費補助金制度」がスタートし、施設職員の処遇改善と施設建設への助成が進展しました。

1975年、本会の授産施設部会は、障害者理解の促進と作品の展示即売を行う「働く仲間の展示会」を開催し、マスコミの取材含め予想以上の反響を呼び、翌1976年から「ぼくらの展示会」と改名し協会全体行事として実施、これが1986年からの「愛護祭」に発展していきます。1974年に3施設でスタートした「ソフトボール大会」は1978年には9施設250名が参加する一大イベントに発展しました。

1979年は国際児童年で、名古屋市で作品展、映画、シンポジウムなどによる「ふれあいフェスティバル」を開催、豊橋会場も設けられました。また、この年から児童の完全就学化が実施となり養護学校建設が急ピッチで進みました。

1973年のオイルショックを機に、障害者施策は施設重視から在宅重視へ方針の転換がなされ、1976年には緊急一時保護事業が制度化されるなどしましたが、家庭による介護が優先されるべきという前提は変わらず、介護の社会化には至りませんでした。

1980年代

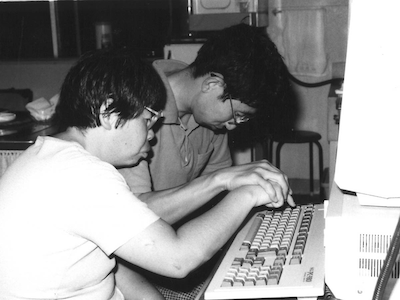

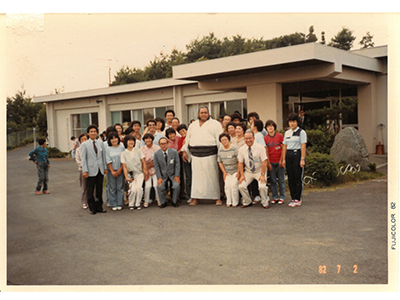

1980年 20周年記念式典

1980年は協会設立20周年を迎え、施設数も52か所となりました。愛知愛護20周年記念誌を発行、中小企業センターにて記念式典と「ふれあいフェスティバル」を開催しました。

1981年の国際障害者年により、障害者施策が一層推進されていきました。1983年からの10年間は「国連障害者の10年」とされ、特に中間年の1987年には障害者対策本部が、後期重点施策を策定し具体的な計画を進めました。

国際障害者年を受け、これまで協会が主催で実施してきた「ふれあい大運動会、ソフトボール大会、福祉の店」は愛知県、名古屋市との共催となりました。1982年には、「障害者の社会参加と地域の役割」をテーマに「第20回全国職員研究大会」が名古屋市公会堂を始め10会場で開催され、参加者1,900人、スタッフ220人が動員、これにより主催地区である東海4県の職員交流が深まり、以降東海地区は障害福祉の先進地区として活動を活発化していきました。

1985年の自閉症実態調査により明らかとなった県下での自閉症者療育ニーズを受け専門施設(泰山寮)が開設され、協会内でも自閉症療育の研修会などが開催されました。また、少人数での相互学習と自己啓発を目的に南知多町にて宿泊研修を開催、愛知県コロニーの医師陣を講師に協会の療育研究委員がファシリテーターとなって、中身の濃い研修が実施され、以降毎年継続実施されていきました。また、自閉症などの行動障害を持つ方への支援法として小野宏先生による「インシデントプロセス法」を協会研修の中に組み入れ、各所で講座を開催しました。

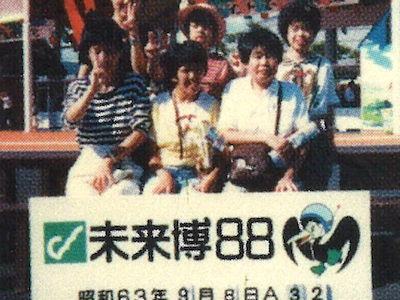

1985年には、島崎春樹が会長に就任しました。1986年、これまでのぼくらの展示会の規模を拡大し「愛護祭」と改称、翌1987年には愛知県、名古屋市と共催し、もちの木広場にて盛大に実施しました。翌年の1988年には加盟施設が100施設に迫り、組織改革として「各部会と専門委員会、事業部」という組織分けにより分担化・専門化を図り現在の協会組織の基盤が作られました。翌1989年には加盟施設が104施設となりました。同年グループホームが制度化されたことで施設か在宅かという二つの生活の場に第三の選択肢が生まれました。また同年開催の名古屋デザイン博では、授産製品の展示即売を実施、好評を博しました。

1981年の国際障害者年により、障害者施策が一層推進されていきました。1983年からの10年間は「国連障害者の10年」とされ、特に中間年の1987年には障害者対策本部が、後期重点施策を策定し具体的な計画を進めました。

国際障害者年を受け、これまで協会が主催で実施してきた「ふれあい大運動会、ソフトボール大会、福祉の店」は愛知県、名古屋市との共催となりました。1982年には、「障害者の社会参加と地域の役割」をテーマに「第20回全国職員研究大会」が名古屋市公会堂を始め10会場で開催され、参加者1,900人、スタッフ220人が動員、これにより主催地区である東海4県の職員交流が深まり、以降東海地区は障害福祉の先進地区として活動を活発化していきました。

1985年の自閉症実態調査により明らかとなった県下での自閉症者療育ニーズを受け専門施設(泰山寮)が開設され、協会内でも自閉症療育の研修会などが開催されました。また、少人数での相互学習と自己啓発を目的に南知多町にて宿泊研修を開催、愛知県コロニーの医師陣を講師に協会の療育研究委員がファシリテーターとなって、中身の濃い研修が実施され、以降毎年継続実施されていきました。また、自閉症などの行動障害を持つ方への支援法として小野宏先生による「インシデントプロセス法」を協会研修の中に組み入れ、各所で講座を開催しました。

1985年には、島崎春樹が会長に就任しました。1986年、これまでのぼくらの展示会の規模を拡大し「愛護祭」と改称、翌1987年には愛知県、名古屋市と共催し、もちの木広場にて盛大に実施しました。翌年の1988年には加盟施設が100施設に迫り、組織改革として「各部会と専門委員会、事業部」という組織分けにより分担化・専門化を図り現在の協会組織の基盤が作られました。翌1989年には加盟施設が104施設となりました。同年グループホームが制度化されたことで施設か在宅かという二つの生活の場に第三の選択肢が生まれました。また同年開催の名古屋デザイン博では、授産製品の展示即売を実施、好評を博しました。

1990年代

1991 レインボーホール ふれあい運動会(豊橋ちぎり寮)

1990年本会は設立30周年を迎え、記念愛護祭がサン笠寺にて450名の参加者を得て盛況に開催されました。1991年は精神薄弱者福祉月間に各所で記念イベントが開催されました。本会でも、愛護祭、ふれあい大運動会の他「しがらきから吹いてくる風」の映画上映会を開催し、記念フォーラムは西山監督をコーディネーターに日本型ノーマライゼーションを広める機会となりました。

1991年は国際障害者最終年の記念イベントとして、「ふれあいスポーツ大会、公式記録会」を3日間に渡り実施し3000名の参加者を得ました。大会での種別紹介では「精神薄弱者」を「知的な障害を持つ人」と名称を変え、フォーラムでは本人参加による体験発表を実施しました。大会アトラクションで模範競技となった「フライングディスク」は、後の障害者スポーツの先駆けとなりました。

1993年会長に鈴木峯保が就任。翌1994年には阪神大震災が起き、各施設から41名の職員が応援派遣として参加、また義援金が集められました。愛護祭はこの年から名古屋国際会議場に場所を移して開催しました。

1995年には、厚生省より障害者プランが発表され、これを受け各部会活動が活発化しました。国際的な流れである「ノーマライゼーション」とプランの基本理念「共に生きる、共に暮らす」が協会活動や研修の基本テーマとなっていきました。1998年からの社会福祉基礎構造改革は、改革の基本理念として「自立」および「自立支援」を根幹とし,これを実現するための「本人主体」「サービスの質の向上」「地域福祉の拡充」を3本の柱に、さまざまな制度・施策が打ち出されました。同年、会長に松下良紀が就任しました。

1991年は国際障害者最終年の記念イベントとして、「ふれあいスポーツ大会、公式記録会」を3日間に渡り実施し3000名の参加者を得ました。大会での種別紹介では「精神薄弱者」を「知的な障害を持つ人」と名称を変え、フォーラムでは本人参加による体験発表を実施しました。大会アトラクションで模範競技となった「フライングディスク」は、後の障害者スポーツの先駆けとなりました。

1993年会長に鈴木峯保が就任。翌1994年には阪神大震災が起き、各施設から41名の職員が応援派遣として参加、また義援金が集められました。愛護祭はこの年から名古屋国際会議場に場所を移して開催しました。

1995年には、厚生省より障害者プランが発表され、これを受け各部会活動が活発化しました。国際的な流れである「ノーマライゼーション」とプランの基本理念「共に生きる、共に暮らす」が協会活動や研修の基本テーマとなっていきました。1998年からの社会福祉基礎構造改革は、改革の基本理念として「自立」および「自立支援」を根幹とし,これを実現するための「本人主体」「サービスの質の向上」「地域福祉の拡充」を3本の柱に、さまざまな制度・施策が打ち出されました。同年、会長に松下良紀が就任しました。

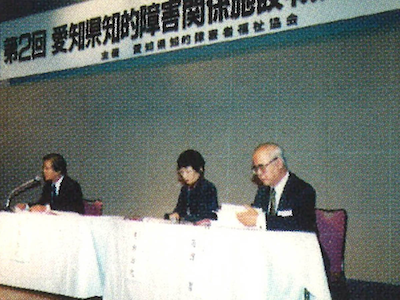

2000年代

2000年 愛護文化祭

国は「精神薄弱」を「知的障害」に改称し、本会も2000年には会の名称を「愛知県知的障害者福祉協会」に改め、愛護文化祭も「あいごフェスタ」と変更されました。この年、「第1回愛知県知的障害関係施設職員研究大会」(県大会)をホテル日航豊橋にて開催しました。翌年の第2回大会から、「パネルセッション ぼくらの展示会」を同時開催し、障害者アートの広報と各施設職員の交流の場にもなりました。

2002年には、利用者の入院付添い互助組織「あいち福祉互助会」が発足し、本会との協力関係を築いていきました。

2003年は、基礎構造改革の一環として「支援費制度」が施行され、措置制度から契約制度へと移行、またケアプランの導入など利用者主体のシステムへの変換がされていきました。制度面では、国が支援費制度に代わる「グランドデザイン案」を示すなど新たな制度設計を模索していました。

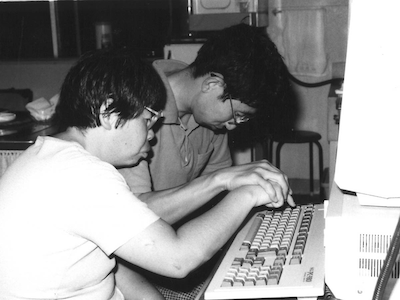

2004年には、松下会長が急逝され川口弘が会長に就任しました。会の組織強化として、迅速な情報提供のため電子メールの活用を進めていきました。2005年には、インターネットホームページを開設し広報活動の強化を図りました。また、社団法人化に向け11月に設立総会を開催し趣意書を採択、愛知県知事に許可申請を提出しました。

施設体系や給付体系などを根底から変える「障害者自立支援法」は国会上程後一旦廃案となりましたが選挙後の国会で成立し、2006年4月より施行となりました。国は地方分権と財源移譲、交付税見直しなどの三位一体改革をすすめ、福祉協会としてはこれに反対すべく、決起集会への参加や同調議員・首長への働きかけを実施、本会からも陳情に参加しました。翌年の自立支援法改正反対の決起集会には全国から5,000人以上が動員され利用者負担増などに反対の行動を起こしました。

地域生活移行活性化への取組みとして、本会は愛知県の委託を受け「ケアホーム等世話人養成研修」「地域移行支援者養成研修」を実施し、後者は290名の参加者を得ました。

会長職には2006年から安形建郎、2008年高濱潔と交代していきました。事務局は2003年から独立した事務所(ホテル日航豊橋オフィス棟)を借り上げ専任事務員を置きました。

2002年には、利用者の入院付添い互助組織「あいち福祉互助会」が発足し、本会との協力関係を築いていきました。

2003年は、基礎構造改革の一環として「支援費制度」が施行され、措置制度から契約制度へと移行、またケアプランの導入など利用者主体のシステムへの変換がされていきました。制度面では、国が支援費制度に代わる「グランドデザイン案」を示すなど新たな制度設計を模索していました。

2004年には、松下会長が急逝され川口弘が会長に就任しました。会の組織強化として、迅速な情報提供のため電子メールの活用を進めていきました。2005年には、インターネットホームページを開設し広報活動の強化を図りました。また、社団法人化に向け11月に設立総会を開催し趣意書を採択、愛知県知事に許可申請を提出しました。

施設体系や給付体系などを根底から変える「障害者自立支援法」は国会上程後一旦廃案となりましたが選挙後の国会で成立し、2006年4月より施行となりました。国は地方分権と財源移譲、交付税見直しなどの三位一体改革をすすめ、福祉協会としてはこれに反対すべく、決起集会への参加や同調議員・首長への働きかけを実施、本会からも陳情に参加しました。翌年の自立支援法改正反対の決起集会には全国から5,000人以上が動員され利用者負担増などに反対の行動を起こしました。

地域生活移行活性化への取組みとして、本会は愛知県の委託を受け「ケアホーム等世話人養成研修」「地域移行支援者養成研修」を実施し、後者は290名の参加者を得ました。

会長職には2006年から安形建郎、2008年高濱潔と交代していきました。事務局は2003年から独立した事務所(ホテル日航豊橋オフィス棟)を借り上げ専任事務員を置きました。

2010年代

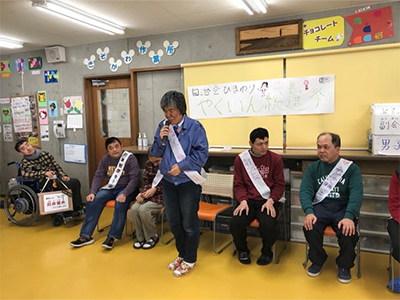

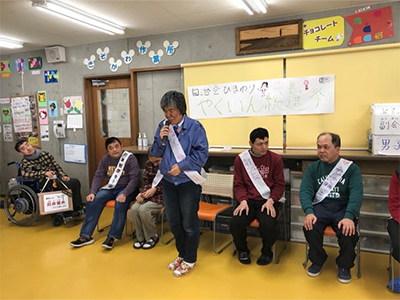

2014年 法人保育園 たけのこ祭りイベント餅投げ(あけぼの作業所)

2010年会長に川口弘が再選されました。本会では、活動強化のため組織の再編を実施しました。相談支援部会、地域活動支援センター部会、居宅介護等部会の3部会を統合し「地域支援部会」に、倫理委員会、研修委員会、療育研究委員会を統合し「人材育成委員会」に再編しました。

2013年4月には障害者自立支援法の問題点を改正する形で「障害者総合支援法」が施行されました。障害者個々に必要なサービスの度合いである「障害支援区分」を認定し、区分に応じたサービスを利用可能としたほか、職員の処遇改善の確保、地域移行と地域生活支援のための法整備も行われました。

2013年6月に障害者差別解消法が制定されました。本会では多発する施設内虐待への対応や検証、成年後見制度検討などを協議するため「権利擁護委員会」を創設し、虐待防止研修を年3回実施しました。組織では、施設入所支援部会を「障害者支援施設部会」へ改名、「支援スタッフ委員会」、「スポーツ振興部会」を新設しました。

2014年会長に川崎純夫が就任。この年東日本大震災の復興状況の視察とBCPなど防災計画研修のため三役が被災地を訪問、併せて義援金50万円を宮城県の福祉協会に届けました。同年には日本が懸案であった障害者権利条約を批准しました。2015年社会福祉法改正に伴い法人運営透明化とガバナンス強化、地域貢献事業の位置づけが必須となりました。

2016年4月から事務局を現在の事務所に移転し,サポート協会との合同事務所となりました。同年には管理者セミナーとして公認会計士を招いて新会計基準への適合に関する研修会を実施しました。この年は4月に熊本地震が発生し募集した義援金260万円を熊本県協会に送りました。また7月には津久井やまゆり事件が発生、人権と支援について改めて考える契機となりました。

2017年は、愛知県で3回目の開催となる「第55回全国職員大会」が名古屋国際会議場で開催されました。「共にくらし 共にそだつ」をメインテーマに共生社会への支援の在り方を研究討議しました。参加者は2,117名、スタッフ169名でした。

2018年は「研修在り方検討会」を創設し、研修の企画・検討を研修委員会とタイアップして行っていくことになりました。また、事業所の人材不足解消に向け求人リーフレット「福祉の仕事なんて関係ないと思っているあなたへ」を刊行。1万部を県内大学、専門学校その他関係機関に配布しました。また協会主催のスタディツアーを企画し、先進施設の状況やSDGsの実際などを学びました。

2013年4月には障害者自立支援法の問題点を改正する形で「障害者総合支援法」が施行されました。障害者個々に必要なサービスの度合いである「障害支援区分」を認定し、区分に応じたサービスを利用可能としたほか、職員の処遇改善の確保、地域移行と地域生活支援のための法整備も行われました。

2013年6月に障害者差別解消法が制定されました。本会では多発する施設内虐待への対応や検証、成年後見制度検討などを協議するため「権利擁護委員会」を創設し、虐待防止研修を年3回実施しました。組織では、施設入所支援部会を「障害者支援施設部会」へ改名、「支援スタッフ委員会」、「スポーツ振興部会」を新設しました。

2014年会長に川崎純夫が就任。この年東日本大震災の復興状況の視察とBCPなど防災計画研修のため三役が被災地を訪問、併せて義援金50万円を宮城県の福祉協会に届けました。同年には日本が懸案であった障害者権利条約を批准しました。2015年社会福祉法改正に伴い法人運営透明化とガバナンス強化、地域貢献事業の位置づけが必須となりました。

2016年4月から事務局を現在の事務所に移転し,サポート協会との合同事務所となりました。同年には管理者セミナーとして公認会計士を招いて新会計基準への適合に関する研修会を実施しました。この年は4月に熊本地震が発生し募集した義援金260万円を熊本県協会に送りました。また7月には津久井やまゆり事件が発生、人権と支援について改めて考える契機となりました。

2017年は、愛知県で3回目の開催となる「第55回全国職員大会」が名古屋国際会議場で開催されました。「共にくらし 共にそだつ」をメインテーマに共生社会への支援の在り方を研究討議しました。参加者は2,117名、スタッフ169名でした。

2018年は「研修在り方検討会」を創設し、研修の企画・検討を研修委員会とタイアップして行っていくことになりました。また、事業所の人材不足解消に向け求人リーフレット「福祉の仕事なんて関係ないと思っているあなたへ」を刊行。1万部を県内大学、専門学校その他関係機関に配布しました。また協会主催のスタディツアーを企画し、先進施設の状況やSDGsの実際などを学びました。

2020年代

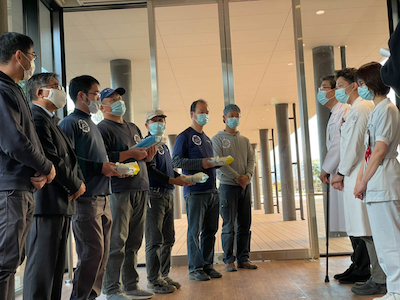

2020年 多目的ホール コロナ禍の福祉歯科検診(小原寮)

2020年からはコロナ渦を迎え、協会活動が低迷することが無いようオンラインによる研修や会議を積極的に実施。従来までの研修に加え顧問の野澤和弘による人材育成機会としての「野澤ゼミ」の開催、「オンラインオペレーター養成講座」等々新企画も順次取り入れていきました。また、役員会議や部会・委員会会議などはオンライン化することで開催回数も増え、情報共有なども最新化、迅速化がなされました。

愛知県の委託・共同事業として、GHの人材確保へ向け「世話人確保事業」、新型コロナウイルスのクラスター感染施設や在宅者支援の「コーディネート確保事業」、入所施設からの地域移行についての調査や事例検討を行う「地域移行事例実態調査」などを順次実施し、それぞれ成果を残しています。

2021年9月末現在、会員施設は426施設となっています。

愛知県の委託・共同事業として、GHの人材確保へ向け「世話人確保事業」、新型コロナウイルスのクラスター感染施設や在宅者支援の「コーディネート確保事業」、入所施設からの地域移行についての調査や事例検討を行う「地域移行事例実態調査」などを順次実施し、それぞれ成果を残しています。

2021年9月末現在、会員施設は426施設となっています。

現在から未来へ

このように本会が歩んできた道は、時代の流れとともに紆余曲折してきましたが、先人の取組みを振り返れば、その先駆性とエネルギーは敬服に値します。それ以上に、時代のニーズを読み取り、制度や前例あるいは従来の殻を超えた取組みも数多く見られます。

ご本人は親元での生活や入所生活から、様々な活動をし・働き・自立した生活へ。そしてそれを様々な形で支援していく。決して制度に追従するだけでなく、研究や工夫そして連携によって時には制度をはみ出し、あるいは新たに制度を生み出す原動力になってきました。障害者や支援者を含め社会の誰もが安全安心に、過ごしやすく働きやすく暮らしやすい環境を整えることが必要です。

福祉協会は知的障害者福祉という限られた分野の事業であっても、辿っていけば社会のあらゆるものと繋がっています。この一つが欠ければ、社会の歯車が外れかけてしまいます。何一つ排除しない、誰一人取り残さない。まさにSDGsの理念と大きく重なるところです。

共生社会への壁は思いのほか高く、一朝一夕では実現できないことは歴史からも明らかです。社会全体が、あらゆる差別や偏見を排除し、様々な信条や国籍、障害の有無等々の多様性を認め、支え合っていくこと。

60年の時を経て、高齢化社会の到来、また感染症や温暖化による災害など多難な未来も予想される中、社会の柔らかな壁に包まれ障害があっても普通に楽しく暮らしていくためには何が必要なのか。利用者の暮らしと人権の擁護、障害者支援への誇りと自信獲得のための職員育成、そして事業所運営と連携のサポート、といった使命に向かって、様々なコンテンツを愛知から次々と発信していきたいと考えます。その意味で、福祉協会という宇宙船はこれからも新しい旅を続けていくことになるでしょう。

ご本人は親元での生活や入所生活から、様々な活動をし・働き・自立した生活へ。そしてそれを様々な形で支援していく。決して制度に追従するだけでなく、研究や工夫そして連携によって時には制度をはみ出し、あるいは新たに制度を生み出す原動力になってきました。障害者や支援者を含め社会の誰もが安全安心に、過ごしやすく働きやすく暮らしやすい環境を整えることが必要です。

福祉協会は知的障害者福祉という限られた分野の事業であっても、辿っていけば社会のあらゆるものと繋がっています。この一つが欠ければ、社会の歯車が外れかけてしまいます。何一つ排除しない、誰一人取り残さない。まさにSDGsの理念と大きく重なるところです。

共生社会への壁は思いのほか高く、一朝一夕では実現できないことは歴史からも明らかです。社会全体が、あらゆる差別や偏見を排除し、様々な信条や国籍、障害の有無等々の多様性を認め、支え合っていくこと。

60年の時を経て、高齢化社会の到来、また感染症や温暖化による災害など多難な未来も予想される中、社会の柔らかな壁に包まれ障害があっても普通に楽しく暮らしていくためには何が必要なのか。利用者の暮らしと人権の擁護、障害者支援への誇りと自信獲得のための職員育成、そして事業所運営と連携のサポート、といった使命に向かって、様々なコンテンツを愛知から次々と発信していきたいと考えます。その意味で、福祉協会という宇宙船はこれからも新しい旅を続けていくことになるでしょう。